防災✖テクノロジーで新時代の備えを 必要な人に行き渡る「備蓄食」 平時から機能する災害対策とは(1)に戻る

■オンライン環境の整備急務

家庭、地域への浸透が課題

「教育の平等」に影響も

ー 様々な分野で既存のシステムを見直していくにあたっては、テクノロジーを生かすための通信環境の充実が欠かせません。5Gの実用化への道のりも含めて課題はありますか。

中西:外出自粛でオンライン会議やオンライン授業の機会が増えていますが、地域によっては家庭で通信環境が整備されていない、ネットワークの速度が遅いということがまだまだ多くあります。政府主導でモバイルルーターを貸与するなど対策はありますが、その結果さらに国全体のネットワークトラフィックがひっ迫する懸念もあります。決済の面でも、インバウンド対応や決済の利便性向上、治安向上に向けてキャッシュレス化が進んでいく見込みです。需要の高まりをきっかけに、各家庭、各地域どこからでも高速でかつセキュアに安定したネットワークが使える環境を国として整備していく必要があると思います。

翁長:通信環境の不十分さは私も感じるところがあります。4月に娘が京都の大学に進学しましたが、休校措置となりオンライン授業に切り替わりました。娘は沖縄の自宅から受講しましたが、自宅にウェブ環境がない学生はやむを得ず、大学に来てオンライン聴講せざるを得ない状況だったそうです。その後は大学自体がクローズとなり、その学生たちは受講ができない状態でした。通信環境の整備の遅れは、教育の機会の平等にも影響を与えます。新型コロナウィルスを機にこのような課題はもっと見えてくるのではないかと思っています。

■ビジネスで「防災」を持続的に

備蓄食不適な「20%問題」

想定人数、新規事業の動機づけに

ー ITを切り口にした様々なソリューションを提供する中でも、ベル・データは「防災」に取り組み始めています。備蓄食の販売も手掛けており、ITベンダーとしては異色な事業展開です。どのようなきっかけがあったのでしょうか。

中西:当社は今期で創業30年を迎えます。当初はネットワークやサーバーなどインフラの構築・保守運用を強みにスタートしましたが、時代やお客様のニーズに合わせてアプリケーション事業、インバウンドソリューション提供など事業領域を拡大させてきました。災害が起きた際にコンピューターが停止してもバックアップ環境から事業を継続させるための基盤の提供を含め、様々なお客様の事業継続(BCP)策定支援にも携わらせていただきました。一方で、家に帰れば私も一市民です。国内で甚大な被害を及ぼす災害が多発する中で、「防災」においては自治体だけではなく、企業や市民との連携がより重要になることを実感し、ITベンダーである当社にも貢献できることがあるのではないかと考え、防災事業への関わりを検討し始めました。

ー 株式会社ワンテーブルとの協業が転機になっていますね。

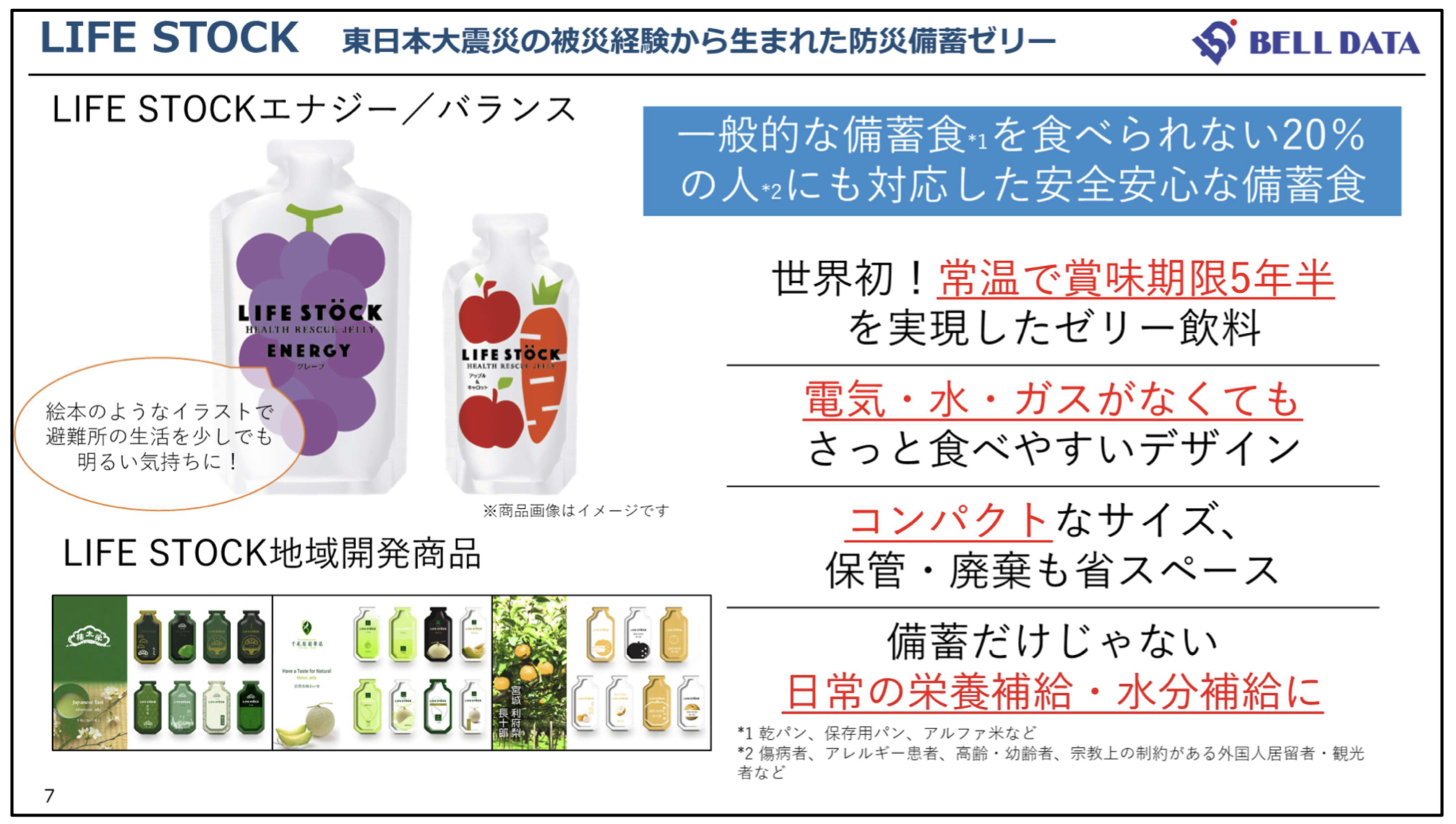

中西:ワンテーブル社は「命の未来にイノベーションを~“つくる力“と、“守る力“で、命を豊かにする~」を経営理念とする宮城県の会社です。東日本大震災の避難所での経験をもとに、電気や水、ガスを使わず、高齢者や幼児、アレルギーのある人でも手軽に食べられる世界初、5年半の賞味期限を満たす備蓄食ゼリー「LIFE STOCK」を8年の歳月を費やし開発に成功しました。

自治体主導の防災では担当者も定期的な人事異動があり、蓄積した知見が継承されていない課題が多く見られます。そのため、平時から防災の意識を高めつつ、発災時に十分機能する防災体制の整備が進んでこなかったように思います。

防災を自治体だけではなく、企業、さらには国の事業として継続的に取り組めるようにしなければと、指標や基準を策定し、世界に貢献する防災ビジネスを作るというワンテーブル島田昌幸社長の考えに共感しました。ベル・データとしては、ITの側面でお手伝いできることがあればと思い、協業を決めました。

ー ワンテーブルとのご縁から、防災備蓄食の販売、そしてさらに自治体や企業、市民向けに防災情報を一元化する「プラットフォーム」の構築事業を進めています。どのような問題意識からでしょうか。

中西:東日本大震災時、避難所では深刻な水不足がありました。水がないことによって、カップラーメンやアルファ米は食べられません。乾パンもどうしても水が欲しくなります。栄養バランスも偏ってしまいますし、傷病者やアレルギー持ちの方への配慮もできていなかったと聞いています。ワンテーブルはその課題に対する一つの対策として食の観点から、「LIFE STOCK」を開発しました。そのことを聞いて我々が考えたのは、「実際に困る人はどのくらい想定され、備蓄食をどのように管理して、災害時にはどのように提供できるか」ということでした。そこまでわからないと、いくら備蓄食の商品が素晴らしいものでも、必要な時に必要な人に届かなければ、意味がないからです。

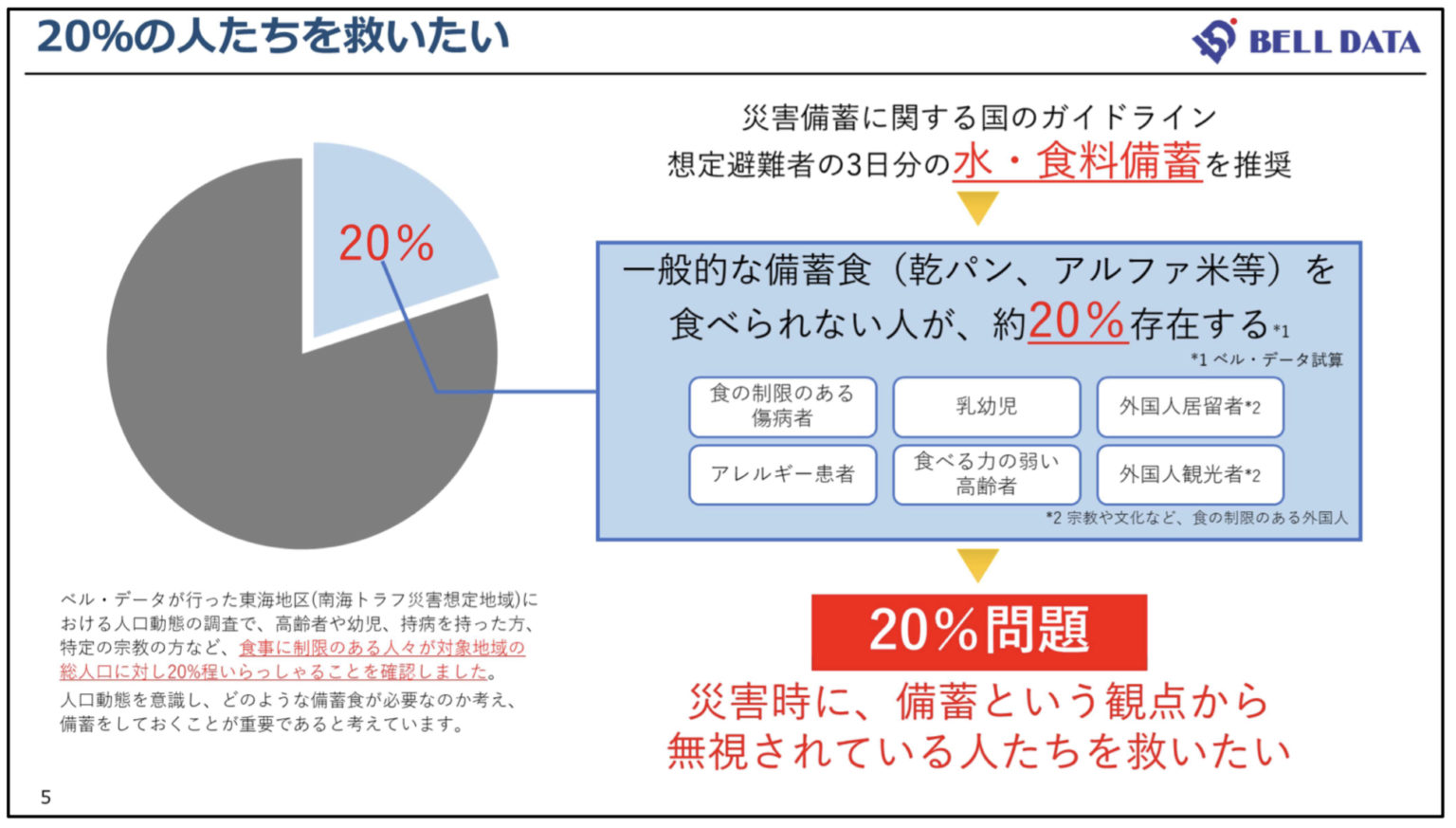

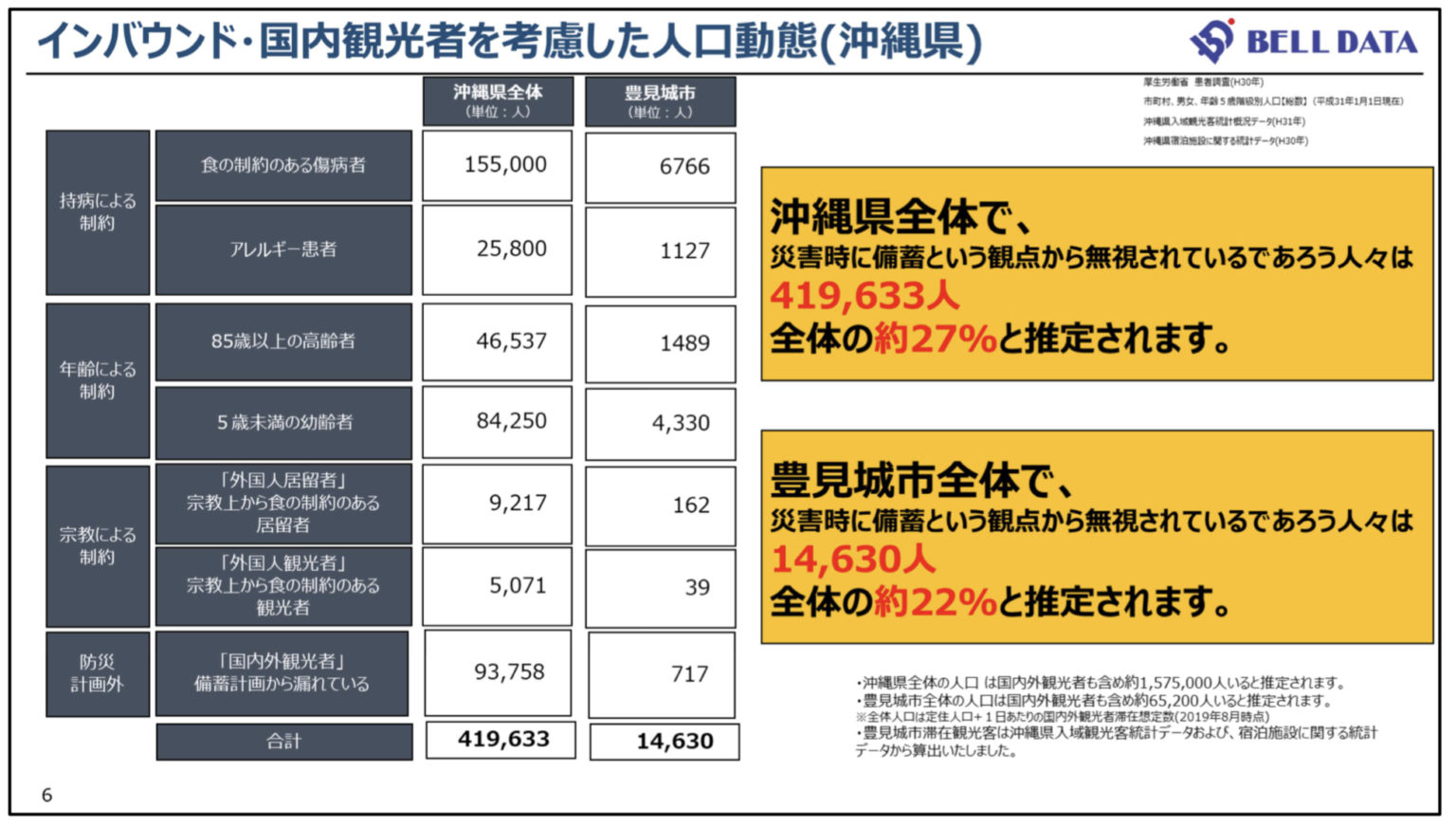

その頃、南海トラフ地震の想定被災地域における大規模災害時の被災シュミレーション結果を知る機会がありました。ベル・データ独自に想定被災地域の人口動態を調査した結果、「食の制約のある傷病者」「アレルギー患者」「85歳以上の高齢者」「5歳未満の幼齢者」など、一般的な備蓄食では対応できない人たちが、人口に対して20%程度存在するという推計が見えてきました。

具体的な数値に触れ、「そうか、これだけの人たちも救わなければならないのか」と具体的な数値は大きな動機づけになりました。

*算出根拠や詳細データは同社ホームページ参照(https://www.bellholdings.co.jp/service/prevention/bosai20data.html)

人口動態に基づく対象者の推計は都道府県別や市町村別でも算出することができます。このデータから今まで表面上見えなかった課題が可視化できるようになると考えました。これまでアナログだった管理方法を「防災✖ IT」で提案していくことで、管理の負荷軽減、備蓄食の保管状況や賞味期限を見える化することはもちろん、他の自治体や企業間の連携も可能になると考えています。今まで自治体職員やボランティアに頼っていた部分をビジネス化することで「防災」を平時から持続可能な取り組みに変えていくことができると考えました。

防災✖テクノロジーで新時代の備えを 必要な人に行き渡る「備蓄食」 平時から機能する災害対策とは(3)に続く